車で祖母の葬儀に向かう、17歳のかんこたち一家。

思い出の景色や、車中泊の密なる空気が、家族のままならなさの根源にあるものを引きずりだしていく。

―― 山田詠美氏

―― 中村文則氏

私的今年のナンバー1作品。

家族小説の定義を変えてしまうような傑作であることは間違いない。

二刀流の大谷選手とか、羽生くんの4回転アクセルとか、歴史が更新されていく瞬間をいま我々は目の当たりにしているが、『くるまの娘』は文学における、まさにそういった到達点にある作品。

ここまで魂を削って削ってお書きになった宇佐見さんにどうにかお礼がしたい。

なぜこんなにも的確に世界を切り取れるのか。なぜこんなにも適切な文章で世界を表せるのか。恐ろしい作品です。

読まなければならない作品です。苦しくても、痛々しくて、いてもたってもいられなくても 全部のみ込んで読むべき作品です。生涯忘れることのない世界が待っています。

この物語は誰にでも起こりえる可能性を秘めている。突然、今までの家族の形が複雑に変わってしまったら……心が傷だらけで、血がドクドクと流れているのに手当もできず流れ続けている。痛みを感じないように、まるで切れない麻酔を打ち続けているような感覚に陥りました。「ひどい」と思うことが降り積もりすぎて、心が麻痺してしまい、「ひどい」が普通になってしまう。家族という絆のような鎖でしばられた行き場のないフラストレーションに最後まで一瞬も目を背けることができませんでした。ラストまで一気読み必至、すごすぎました!

「家族」というものの重さ、抜け出せなさやりきれなさ、とりかえしのつかなさ、瞬間的にはかけがえのなさ、など、単純には描けない描けない難しい存在を深く深く抉り出していて圧倒されました。

どこの家にもある家族内の問題に深く斬り込み、核心をえぐり出す。

まるでドキュメンタリーを見ているようだ。

苦しくてたまらなかった。息を吸うことも吐くことも意識しないと、この本は読めなかった。

閉鎖的な家族というコミュニティは、どこもこれ程いびつなのかもしれない。信じられない、と、とんでもなくリアル、が混在していてしんどかった。強烈でした。

親子とは、家族とは、こんなにも面倒で切り離せないものなのか。

奥深くで、からまるように、しっかりと継がっていていて、何かわからないけど、叫びたいような苦しい衝動と、不思議な安定感が感じられる。

かんこの中に渦巻く感情を恐らく私は知っている。痛みと救いの間はきっとごく僅かだ。

圧巻でした。そうか、これが「宇佐見りん」だったのか…。

くるまという一種の密閉空間。家族というこれもまた一種の密閉空間。

ここにある逃げ場のない哀しさと苦しさ。

家族だけにしか与えることの出来ない、そして与えられることも出来ない思い。辛すぎて泣けてきました…。

この家族を、彼らの物語を、抱きしめたくなりました。家族という関係の不自由さや暴力性といった「ままならなさ」を、まっすぐに突き刺してきて、目を背けることのできないリアリティがありました。積極的にこうしたことばは使いたくないですが、それでもこの作品は「傑作」だと思います。

みんなの気持ちが発光しているのにどれも交わらず、それぞれの方向へ伸びてく先がやがて緩やかな輪になって、世界と繋がっていく。そして感情が溢れているのに器である人間の存在が空っぽになる瞬間、心身は一体でなくても良い許しのような優しさを見た。今後永く読み継がれる作品になるはずだ。

精神の苦痛を丹念に描写することで、読者の心を文字通り、揺さぶる。『共感』や『同情』といった姿勢で『他人事』として自分の心を守ろうとしても、この作品はそこを踏みこえてくる。視界にうつる全てが、誰かが死のうとして、でも死ねなかった場所だという独白は、『死にたい』と思ったことがある全ての人間を深く傷つけながらも優しく包みこむような凄まじい表現でした。

親と子の関係は一方的ではなく双方的なものであり親も子にすがることを受け止めるかんこ。

ヤングケアラーの方たちの思い、助けられている親の思い。

小説というより散文詩のように刺さる言葉。えぐられる感情。

宇佐見りんさんの感性にただただ驚嘆する作品でした。

家族だから許される、知っている、理解できる……「家族だから」という言葉はただのエゴなのではないだろうかと問われている気がした。

命そのものを射抜くような言葉が散りばめられてる。

誰にとっても他人事ではあり得ない、強い励ましの物語だと思う。

誰かを加害者と被害者に分けることができない。「助けるなら全員を救ってくれ、丸ごと、救ってくれ」というかんこの思いが鋭くてどこまでも優しかった。この物語にある苦しみが呼び水となって読む人の中に滞っているものを中和させどこかへ逃がしてくれる。 救いを感じた。

どうしようもなく苦しいけれど、どうしようもない愛や光を感じてしまう。「読者は逃げられない。効果はばつぐんだ!」とてもとてもすごい本でした。

かんこの生きる環境の強烈さと、かんこの自分を含めた人間を見る目の解像度の高さに呑みこまれ、何度も何度も苦しくなりました。早くそこから離れて!と言いたいけれど、それが本当にかんこの幸せにつながるのか、読み終えてもまだ答えがみつかりません。地獄の深さに差はあれど、人は皆、手放せない苦しみの中で生き延びていくしかないようにすら思えます。この作品を描ききった宇佐見さんの精神力に圧倒されています。

これは傷をえぐる物語ではありません。もやもやであふれた心に優しい光を与えてくれる、そんな本だと思います。

うまく言葉にできませんが読んでいてめちゃくちゃ辛かった。誰かが怒ったり、泣きわめいたりする度に、こっちまでハラハラして心臓がぎゅうっと痛くなりました。ヘビー級の作品!

家族という小さな「箱」。その中にはまだ、希望がきっとある。長くは続かないであろう予感を感じつつも、家族が終わらないことを祈った。

言葉ではうまく形作ることができなかった家族への愛情と苦しみの感情をこの本は代弁してくれました。苦しくても共感するところがとても多く、宇佐見さんの小説は私を救ってくれます。

家族という小さな世界の中でくりかえされるむきだしの愛と憎。

はんぱなく嫌なのだと思いながら。

延々とつづく毎日からぬけ出さないでいるのはなぜなのか。

その答えがこの物語のなかにあった。

ラストは彼女が家族と共に踏み出した希望の一歩。

この作品はどこから産まれたのだろうか。人はみな加害者であり被害者でもある。

誰もが、「逃げろ」と口にする。だが、その渦中にいる人間にとって、それは繰り返す日常でしかないのだ。

読んでいて苦しい。それなのに読むことをやめられない!

これが物語の力なのか?

親と子。離れたいけど離れられない。離れられるけど、いつかは向き合わなきゃいけない。離れることが正しいのか。離れないことが正しいのか。

「苦しかったら家族を捨てても良い」という考えが浸透する現代で、「見捨てられない辛さ」が書き切ってある。

既に破綻している家族をもう一度取り戻したい願望。そこにはもう自分の居場所などないことへの失望の間に苛まれ苦しみもがく。ようやく見つけた安住の場所はかつて家族をつなぎ思い出を辿る唯一のツールのはずだったのに。もう思い出を作ることも家族を乗せることもないだろう。

悲しい運命に終わりがみえない。ただただ辛かった。

子は親を選べないし、親も子を選べない。

依存や教養はお互いの自立があればいいのか考えてしまう。ラストが救い。

家族とは、自立とは何だろうと、ぐるぐる考えた。

どうしても 心が置いてきぼりになる。

それでも現実とは、こういうものだと、納得せざるを得ない 力に満ちた作品でした。

小さな社会にあるトゲがページをめくるたび心に刺さってくる。

タイトルの通り、くるまに乗っているような疾走感。

これほどまでに家族の問題を描いた作品は他に類を見ない。

題名の『くるまの娘』を読んで深い意味を理解してください。

「家族」や「親子」というユニットに文章の刃を向けることで、それらを優しく包み込むオブラートを引き剥がし、複雑に絡み合うその根をむき出しにする。

ある意味「大人」という場所が生きた結果ではなく、死なない選択を繰り返した末に辿り着いた地点だとしても、その現実を受け入れることでしか見えない未来の景色があるのは紛れもない真実なのだと思う。そして、それができることが人間の尊い強さでもあり、愛すべき弱さでもあるのだろう。

いつか、かんこは"かなこ"として両親を残して家を出るかもしれないし、母のかんことして残るのかもしれない。彼女は彼女の地獄を選べる強さがあるし、その地獄は私たちみんなが持っている。死んでいないだけ、のわたしの生を文学でまざまざと見せてくれた。

いたたまれないほど理知的に"絶望"を描いた作品。父親の暴力的な振る舞いでバラバラになった家族が、再生するわけでも、破滅するわけでもなくもがいている。

主人公は辛うじて社会性を保ちながら、その"希望"と"諦念"の間を生きているように見える。

彼女は父親を含め家族の弱さを理解してしまう明晰さがあるゆえに、不幸である。

「くるま」という移動手段に住む彼女には落ち着く場所がない。

胸がぐっと痛い、と感じました。何度も凄い、泣きそうになりました。

宇佐見先生の繊細な感性と鋭い人間観察力が生きた作品だと思いました。つい自分と親との関係を照らし合わせながら読んでしまいました。人間の弱い部分、脆い部分がどこか憎めなくなるような気がします。日々が不安定で行き詰まってしまったときに手に取りたい一冊。

現実と17歳のかんこの世界が、地続きになる感覚が圧巻!

作者の優しくてやわらかい文章に胸をしめつけられる。何度読むのをやめようと思ったか。そのくらい読み進めるのが辛い。が、最後の一文に光が見えたような気がして、読んでよかったと思えた作品だった。

普通のどこにでもいるような家族の「実」の姿を切りとった小説。私はきっと昔「かんこ」だったし、今も「かんこ」はきっとどこにでもいる。

血がつながっているだけで理解できない人間と、なぜ共同生活をしなければいけないのか、若い頃に悩んでいたことを思い出しました。絶縁なんかじゃ断ち切れない何かが家族にはある。今ならかんこの気持ちがよく分かる。憎んだり恨んだりする感情の中にある愛しさに気付かされる。愛されたい思いの裏返しが家族への拒絶になったりする。私のように一度家を出たひとの方が共感できるような気がしました。読み終えたら家族の声が聞きたくなりました。

あまりにも胸が苦しくて、一息に読むことができませんでした。

傷つけられたことだけを声高に主張できたらもっと楽に生きていけるのに。

つけた傷もつけられた傷も、忘れることはあっても決してなくなってはくれないのだ。

状況が親切に説明されないまま なんだろうなんだろうとページをめくり、気がつけば、一気読みでした。祖母の葬儀へ向かう、車の中で様々な問題が家族間にあることを、とうとつに淡々とあかしていくかんこの心の中は、嵐のようでもあり、すべてを諦めているようでもあり、今にもこわれそうなのに、強さも感じられました。最後、ある種胎内のようなくるまの中でだけ、かんこの望む家族のようなものが立ちあらわれるのは、切ないものがありました。

まるで自分がかんことして家族との出来事を体験したような感覚におそわれました。共通点は女性、数歳差、中学受験をしたことがある等くらいで、家族のあり方は私としては、全く違ったのですが、なぜか、かんこにとても共感してしまいました。被害、加害の関係が日常に溶け込んでいる様が見事で、重い内容であるにも拘わらず思わず友人にすすめたくなるような作品でした。

一度読み始めると一気に読める作品でした。読んでいて苦しくなる場面とそうでない場面の差が激しく、最初は「え? 読み飛ばした?」と戸惑いました。親子の切っても着れない縁に悩みながら、親子の問題を解決しようともがく主人公かんこの様子が見事な描写で表されていて引き込まれました。

背中にひたひたと追いかけてくるような…胸に突き刺さる孤独感。この感情が…拭えない。家族とは何か。群青色の空を見上げた…彼女たちは何を思うのか。「あおい」…一言しか言えない。しかし、この言葉に…思いがつまっているのだろう。親との複雑な糸のように絡んだ関係に…彼女の今後がどうなってゆくのか。何を選んで人生を歩んでゆくのか。仄暗い道から…光を見つけ出すように生きていく道を探し、歩んでゆくのだろう。

子どもとして育てられたら、親の介護は余儀なくされるのか?

家族という車から降りられず、居続ける娘をどう思いますか?

「逃れたい、でも逃れられない」という葛藤にがんじがらめになるだろう。

日常の延長の果て。

父方祖母の葬儀に向かう一家の崩壊を綴る。

母の病気が契機ではあるが、崩壊の萌芽は過去にそこかしこに顕れており、たまたま帰省する中で顕在化したかのようだ。そして、その崩壊自体が、食事や仕事、勉強といったごくごく日常の延長の中に含まれているように描かれており慄然とした。

程度の差はあれ、全国どこかしこで見られる光景のように感じられる自分の捉え方を問われているかのようだ。

救いが必要なのかさえ考えてしまう作品。

いっそ恨めたらいいのに。いっそ嫌いになれたらいいのに。逃げたらいい!外から見れば簡単にそう言えるのか?でも現実はそうはさせないものだし、距離を置いたとて一本の電話一つで一気にそこに引き戻されてしまうあの感覚を私も知っている。以前、あるサイトのブログで15才の女の子が悩みを吐いたものを読んだことがあります。私も似たことを苦しんでいた経験があったが何もコメントを残すことができませんでした。大人になった私もその苦しみは多少小さくなるものの形を変えて心に残り続けているものだからだ。なくなりはしない。だからと言って…

そのあとに続く言葉が無限にループしていきました。悲しみや苦しみの根源を辿れば赦せることもあるのか。

それは自分にしかわからない答えなのかもしれません。圧巻でした。大人になった私の心に光を与えてくれました。

普通に見えていても、皆心になにかをかえている。

ほんの少しの気持ちのかけちがいで何かが起きたり起こらなかったりする。どれが正しいとかもない。生きるって、もがくことだと思ってしまった。

ただ人がもがいて生きる世界だが世界は変わらず美しい。

逃れられない家族との関係性や家庭状況に向き合う描写に、読んでいて心がぎゅっとしめつけられました。年齢的にも親にとっても「子供」だけれど、大人にならざるをえないジレンマを強く感じました。。

題名の意味がだんだんと分かると同時に心が重くなってしまいました。家族間の問題をここまで濃く書かれていて宇佐見りん先生のこの本に対する情熱を感じました。

逃げてほしかった。主人公には、家族を捨て、何もかも捨て、遠くへ逃げてほしかった。そんな読み手である私にはこの主人公の切実さが本当につらく、たぶんこれからも理解できないものかもしれません。それでも、もっと知りたく、もっと読みたく、理解したくなりました。

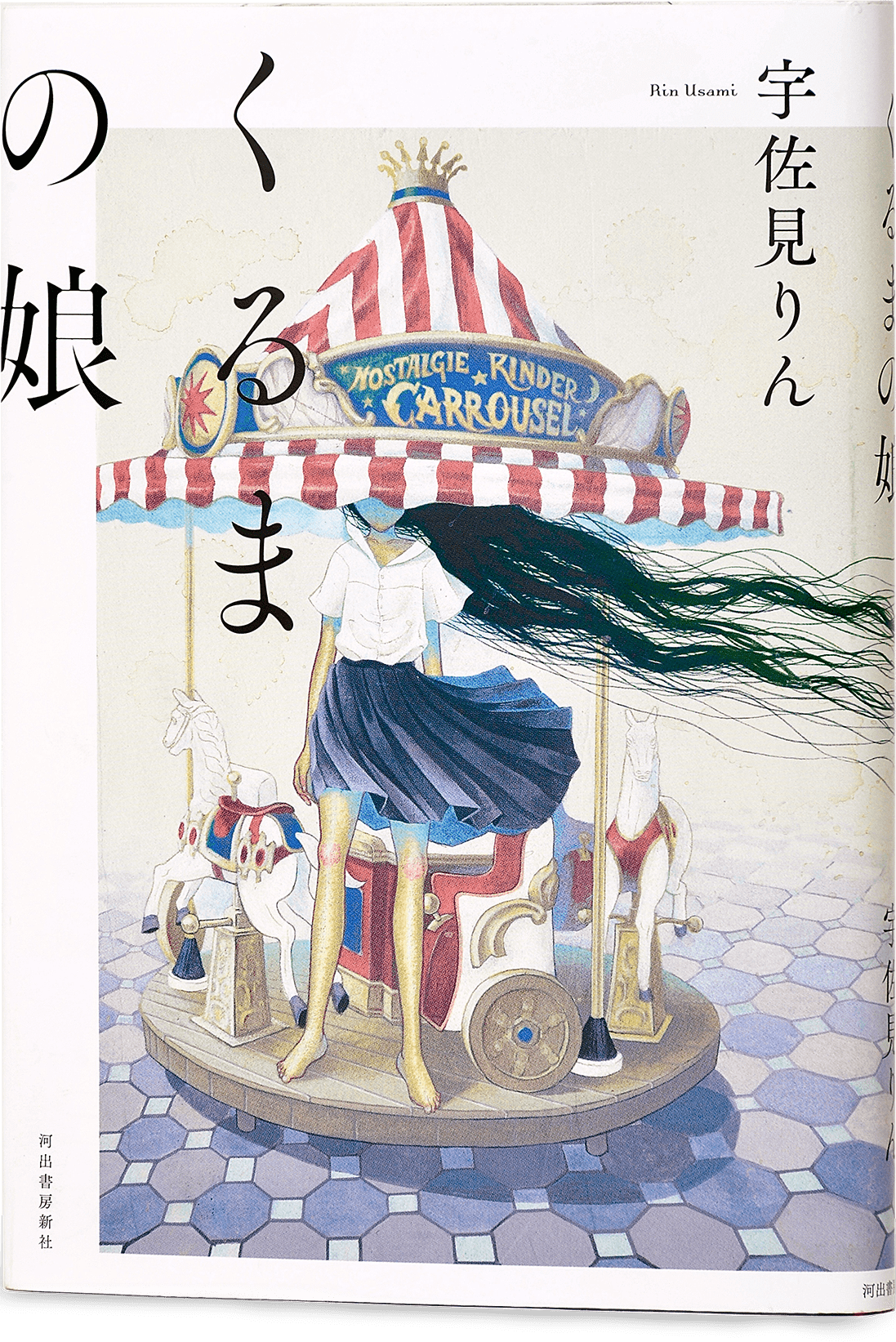

1999年生まれ。2019年、『かか』で文藝賞を受賞しデビュー。同作は史上最年少で三島由紀夫賞受賞。第二作『推し、燃ゆ』は21年1月、芥川賞を受賞。同作は現在、世界14か国/地域で翻訳が決定し、50万部を超えるベストセラーとなっている。

逃避でも依存でもない、推しは私の背骨だ。アイドル上野真幸を”解釈”することに心血を注ぐあかり。ある日突然、推しが炎上し――。デビュー作『かか』が第33回三島賞受賞。21歳、圧巻の第二作。