2015年10月 24

イシムレミチコ 石牟礼道子

名作『苦海浄土』を背後で支えていたのは古代以来の人の営みと幸福であった。美しい文体がものがたる反近代の思想。(池澤夏樹)

解説 池澤夏樹

年譜 阿南満昭

月報=多和田葉子/小野正嗣

帯装画=クサナギシンペイ

解説 池澤夏樹

年譜 阿南満昭

月報=多和田葉子/小野正嗣

帯装画=クサナギシンペイ

2015年11月 11

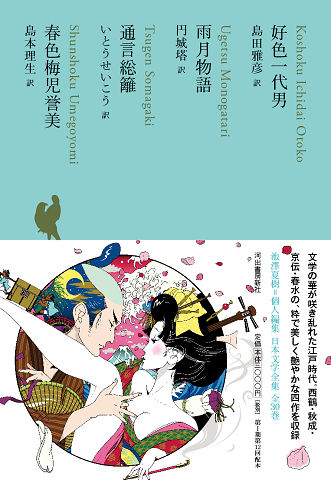

コウショクイチダイオトコウゲツモノガタリツウゲンソウマガキシュンショクウメゴヨミ 好色一代男/雨月物語/通言総籬/春色梅児誉美

江戸期は市民の時代であり、先取りされた近代であった。日本の小説は既にこの時期に完成していたのかもしれない。(池澤夏樹)

解題=佐藤至子

解説=池澤夏樹

月報=田中優子・宮部みゆき

帯装画=中村佑介

解題=佐藤至子

解説=池澤夏樹

月報=田中優子・宮部みゆき

帯装画=中村佑介

新訳にあたって

美女や優男に添い寝してもらわなければ、ふざけた世の中を生き抜けない。少子化対策にも有効な「好色一代男」。

新訳にあたって

秋成は同じことを何度も言う。全編通じて主題を変奏しながら重ねるように話を進める。まるで小説というものの足場を確認しながら、暗闇を夢中に進んでいるようである。

新訳にあたって

江戸のマルチプレイヤー山東京伝の机塚が浅草寺境内にある。長い間、ことあるごとに私はその塚の前で手を合わせてきた。尊敬する先人の作品を訳すのは震えるほどの光栄だ。

新訳にあたって

ダメすぎるのに憎めない色男と、女二人の深い情と嫉妬。艶やかな三角関係を書いた本作は、まさに江戸時代のエンタメ小説。恋愛の普遍性を伝える訳ができればと思います。(photo: Hayata Daisuke)

ぼくがこれを選んだ理由

江戸期は市民の時代であり、先取りされた近代であった。日本の小説は既にこの時期に完成していたのかもしれない。2016年1月 3

タケトリモノガタリイセモノガタリツツミチュウナゴンモノガタリトサニッキサラシナニッキ 竹取物語/伊勢物語/堤中納言物語/土左日記/更級日記

「もの」を「かたる」のが文学である。奇譚と冒険と心情、そこに詩的感興が加わって、物語と日記はこの国の文学の基本形となった。(池澤夏樹)

竹取の翁が竹の中から見つけた〝かぐや姫〟をめぐって貴公

子五人と帝が求婚する、仮名による日本最古の物語、「竹取

物語」。在原業平と思われる男を主人公に、恋と友情、

別離、人生が和歌を中心に描かれる「伊勢物語」。「虫めづる

姫君」などユーモアと機知に富む十篇と一つの断章から成る

最古の短篇小説集「堤中納言物語」。「男もすなる日記といふ

ものを、女もしてみむとしてするなり」、土佐国司の任を終え

て京に戻るまでを描く日記体の紀行文、紀貫之「土左日記」。

十三歳から四十余年に及ぶ半生を綴った菅原孝標女「更級

日記」。燦然と輝く王朝文学の傑作を、新訳・全訳で収録。

解題=島内景二

解説=池澤夏樹

月報=小川洋子・津島佑子

帯装画=清川あさみ

竹取の翁が竹の中から見つけた〝かぐや姫〟をめぐって貴公

子五人と帝が求婚する、仮名による日本最古の物語、「竹取

物語」。在原業平と思われる男を主人公に、恋と友情、

別離、人生が和歌を中心に描かれる「伊勢物語」。「虫めづる

姫君」などユーモアと機知に富む十篇と一つの断章から成る

最古の短篇小説集「堤中納言物語」。「男もすなる日記といふ

ものを、女もしてみむとしてするなり」、土佐国司の任を終え

て京に戻るまでを描く日記体の紀行文、紀貫之「土左日記」。

十三歳から四十余年に及ぶ半生を綴った菅原孝標女「更級

日記」。燦然と輝く王朝文学の傑作を、新訳・全訳で収録。

解題=島内景二

解説=池澤夏樹

月報=小川洋子・津島佑子

帯装画=清川あさみ

新訳にあたって

美女と竹林、阿呆な男たちの恋と迷走、この世ならざる世界への怖れと憧れ。これまで自分が書いてきたもの、これから書くであろうすべてのものは、この物語の末裔なのだと腑に落ちた。

新訳にあたって

大昔の、それも色男のお話になど、どうやって感情移入できるのだろうかと、半分心配、半分興味津々で訳し始めたら、驚くべきことに、この色男にすっかり没入してしまいました。今やすっかり業平のファンです。

新訳にあたって

くすっと笑わされ、にんまりさせられ、泣き笑いさせられ、痛さ苦さを味わわされ、せつなく胸を締めつけられた。ほんとうに驚いた。これが、日本最古の短編集の妙味なのか!

新訳にあたって

千年以上前、紀貫之は「やまとうた」でも「からうた」でもない「文」を模索していた。画期をなす彼の試みにどう寄り添うべきか。私訳は、その模索をめぐる模索の跡である。(photo: 森 清)

新訳にあたって

平安時代はおもしろい。改めてそれがわかる、幸福な現代語訳体験でした。たとえば、彼らは驚くほど夜更かしです。遊ぶこと、味わうこと、それに物語が大好きな人種です。

遠い時代の人々なのに、ついこのあいだ会ったみたいな気がします。

ぼくがこれを選んだ理由

「もの」を「かたる」のが文学である。奇譚と冒険と心情、そこに詩的感興が加わって、物語と日記はこの国の文学の基本形となった。2016年2月 15

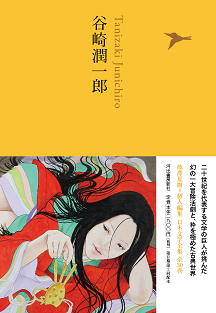

タニザキジュンイチロウ 谷崎潤一郎

あまりに多才で多面的なこの作家の全容はとても一巻には収まらない。

それならば最も物語性に富んだものを。 ――池澤夏樹

室町時代の瀬戸内海、宝物をめぐって海賊や遊女、幻術使いたちが縦横無尽に躍動する幻の長篇エンタテインメント活劇「乱菊物語」。「妹背山婦女庭訓」「義経千本桜」「葛の葉」などの浄瑠璃や和歌と、母恋いを巧みに織り交ぜて綴る吉野探訪記「吉野葛」。女性への思慕を夢幻能の構図を用いて描く「蘆刈」。王朝文学に材を取った奇譚「小野篁妹に恋する事」、異国情緒に彩られる「西湖の月」、エッセイ「厠のいろいろ」を収録。巨人が紡いだ豊饒幻妖な物語たち。

*収録作品

乱菊物語

吉野葛

蘆刈

小野篁妹に恋する事

西湖の月

厠のいろいろ

解説=池澤夏樹

年譜=千葉俊二

月報=桐野夏生・皆川博子

帯装画=会田誠

それならば最も物語性に富んだものを。 ――池澤夏樹

室町時代の瀬戸内海、宝物をめぐって海賊や遊女、幻術使いたちが縦横無尽に躍動する幻の長篇エンタテインメント活劇「乱菊物語」。「妹背山婦女庭訓」「義経千本桜」「葛の葉」などの浄瑠璃や和歌と、母恋いを巧みに織り交ぜて綴る吉野探訪記「吉野葛」。女性への思慕を夢幻能の構図を用いて描く「蘆刈」。王朝文学に材を取った奇譚「小野篁妹に恋する事」、異国情緒に彩られる「西湖の月」、エッセイ「厠のいろいろ」を収録。巨人が紡いだ豊饒幻妖な物語たち。

*収録作品

乱菊物語

吉野葛

蘆刈

小野篁妹に恋する事

西湖の月

厠のいろいろ

解説=池澤夏樹

年譜=千葉俊二

月報=桐野夏生・皆川博子

帯装画=会田誠

ぼくがこれを選んだ理由

この作家はおのれの欲望を全開にして生きて書き続け、読者にも同じ姿勢を要求する。かぎりないおもしろさを求めた「乱菊物語」は未完ながら圧倒的な量感で迫るし、色好みという日本文学の伝統に母への思慕を添えた「吉野葛」と「蘆刈」はその完成度ゆえに豊かな読後感をもたらす。2016年3月 19

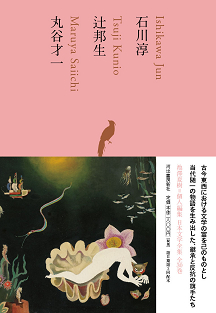

イシカワジュンツジクニオマルヤサイイチ 石川淳/辻邦生/丸谷才一

歌と弓、魔と仏…めくるめく伝奇小説「紫苑物語」(石川)、信長の虚実を鮮やかに交錯させた「安土往還記」(辻)、山頭火を巡るミステリ「横しぐれ」(丸谷)等。モダニストたちの傑作群。

ぼくがこれを選んだ理由

石川淳は江戸文学から大量の富を自分の創作にこっそり持ち込んだ。辻邦生はパリで暮らすことでおのれの文学を構築した。丸谷才一はジョイスの『ユリシーズ』を丁寧に訳して、その文学観を自作に応用した。文学とは継承と反抗であるというモダニズムの実践者たち。

2016年4月 16

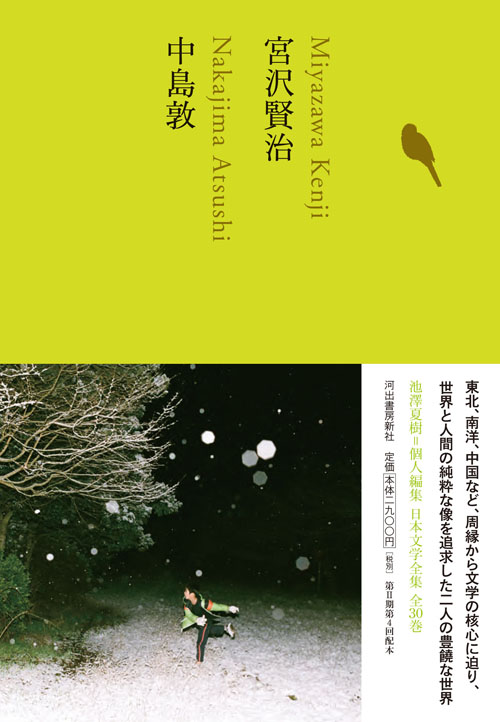

ミヤザワケンジナカジマアツシ 宮沢賢治/中島敦

世界文学を自分の内部に抱え込んだ二人の創作者。詩において、童話において、小説とエッセーにおいて、奔放にあふれるエネルギー。(池澤夏樹)

ぼくがこれを選んだ理由

この二人は近代日本文学の双柱だが、共に創作の領域が広すぎて全容をまとめがたい。宮沢賢治は死を間近にした「疾中」詩編を中心に詩を選び、これに短篇の佳作を配した。

中島敦では中国の古典に材を取ったものと南洋体験を生かしたものに、朝鮮の一光景を添える。

2016年5月 25

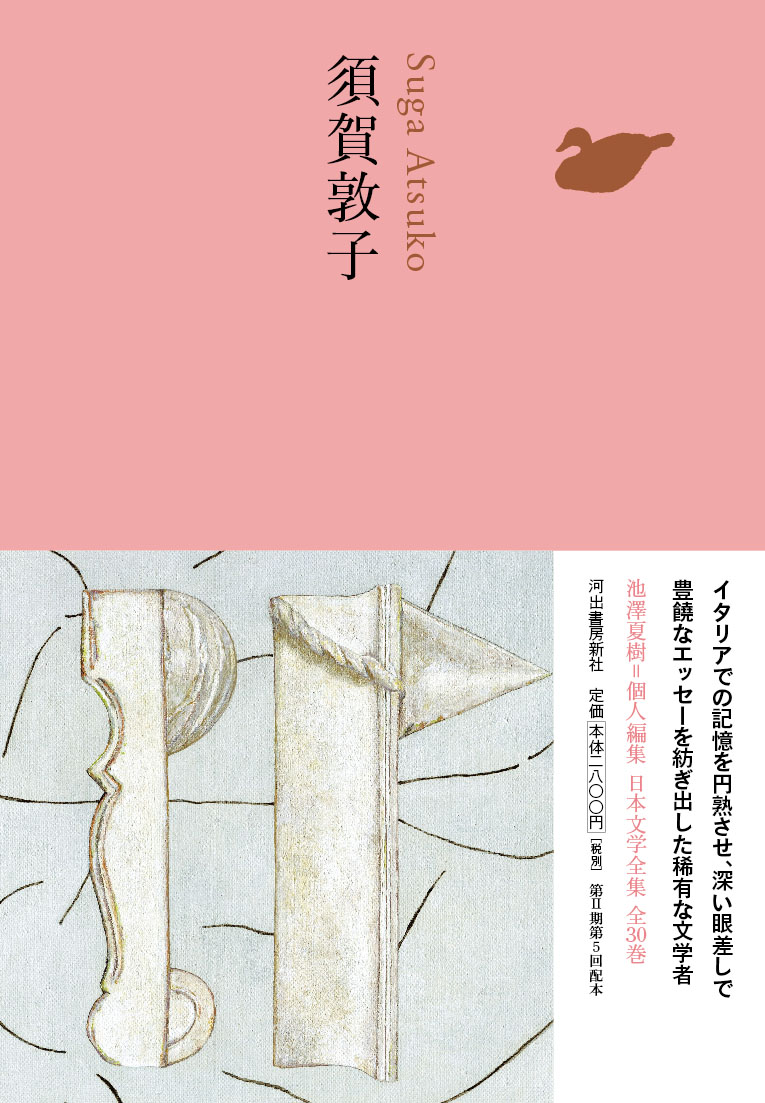

スガアツコ 須賀敦子

我々は海外の書を読むだけでなく、海外で暮らすところから生まれる文学を得た。それがなぜかくも豊饒な作品に結実したのか。(池澤夏樹)

ぼくがこれを選んだ理由

明治以来、作家が海外での体験をもとに作品を書いた例は少なくないが、この人ほど徹底した例は他にない。イタリアにいた時期の須賀敦子はそのままイタリア人だった。あの国の言葉と日本語を自在に駆使して暮らし、帰国した後はその日々を静かな文章で書いた。

2016年6月 12

マツオバショウオクノホソミチヨサブソンコバヤシイッサトクトクカセン 松尾芭蕉 おくのほそ道/与謝蕪村/小林一茶/とくとく歌仙

俳諧は自然と世間と人間を結ぶ。俳聖たちの句に連歌から発句を経て俳句に至る流れを辿り、現代の連歌として丸谷才一らの歌仙を収める。(池澤夏樹)

新訳にあたって

紀行、発句、連句の三分野にわたって、日本人の文学的感性を刷新し、かつ決定的に基礎づけてしまった言語的天才。その芭蕉に二一世紀の日本語で迫って、彼の詩文をどこまで「現代詩」として読み直しうるか。

新訳にあたって

私が芭蕉より蕪村が好きなところは、わびもさびもなく、求道者精神もないところ。そして女を愛したところ。萩原朔太郎は蕪村を郷愁の詩人と呼んだ。上田秋成はかながきの詩人(詩人とは漢詩人のこと)と呼んだ。とびっきりの現代詩人、蕪村に乾杯!

新訳にあたって

一茶は江戸時代半ばに出現した大衆社会の大俳人である。正岡子規より百年早く日本の近代がはじまっていた。子ども向け、ひねくれ者と侮られてきた一茶の再評価で俳句史は一変する。近現代俳句史は一茶を起点として書き換えられるだろう。

ぼくがこれを選んだ理由

俳諧は自然と世間と人間を結ぶ。俳聖たちの句に連歌から発句を経て俳句に至る流れを辿り、現代の連歌として丸谷才一らの歌仙を収める。2016年7月 18

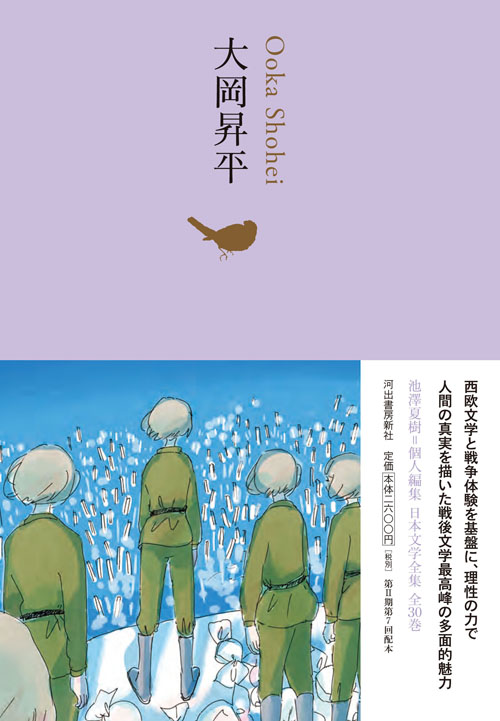

オオオカショウヘイ 大岡昇平

戦争体験とスタンダールがこの作家を生んだ。昭和という時代の雰囲気と人間の本性を正確に伝える知性の文学。(池澤夏樹)

対照的な二組の夫婦と復員兵の愛をめぐる心理小説の傑作『武蔵野夫人』とその創作過程に関する「『武蔵野夫人』ノート」、南方での戦争体験を元にした思索的小説『俘虜記』から「捉まるまで」等三篇、ユーモア溢れるおとぎ話の続編「一寸法師後日譚」、花柳小説の佳品「黒髪」、神話と文学の起源をさぐる評論「母と妹と犯し」、昭和天皇重篤に際して心情を綴った「二極対立の時代を生き続けたいたわしさ」など、戦争と人間の真実を、理性と知性に基づいて希求した戦後文学最高峰の多面的な魅力を示す。

解説=池澤夏樹

月報=青山七恵・大林宣彦

帯装画=今日マチ子

対照的な二組の夫婦と復員兵の愛をめぐる心理小説の傑作『武蔵野夫人』とその創作過程に関する「『武蔵野夫人』ノート」、南方での戦争体験を元にした思索的小説『俘虜記』から「捉まるまで」等三篇、ユーモア溢れるおとぎ話の続編「一寸法師後日譚」、花柳小説の佳品「黒髪」、神話と文学の起源をさぐる評論「母と妹と犯し」、昭和天皇重篤に際して心情を綴った「二極対立の時代を生き続けたいたわしさ」など、戦争と人間の真実を、理性と知性に基づいて希求した戦後文学最高峰の多面的な魅力を示す。

解説=池澤夏樹

月報=青山七恵・大林宣彦

帯装画=今日マチ子

ぼくがこれを選んだ理由

この人こそ文学の巨人である。スタンダールに近代ヨーロッパ文学の骨法を学び、従軍と捕虜という体験で実人生の体験の富を得て、それを思うままに作品に生かした。

論理をまっすぐ通した端正な文体は日本語の散文の範として熟読されるべきだ。

ぼくがこれを選んだ理由 池澤夏樹

この人が戦後日本文学でいちばん大事な作家、とぼくは信じる。代表作は「苦海浄土」だが、これは前に出した「世界文学全集」に入れてしまった。あの代表作の背後から照らしていたのは、かつての水俣の幸福を書いた「椿の海の記」だった。「不知火」は過去の罪過を未来の浄化に繫げる。