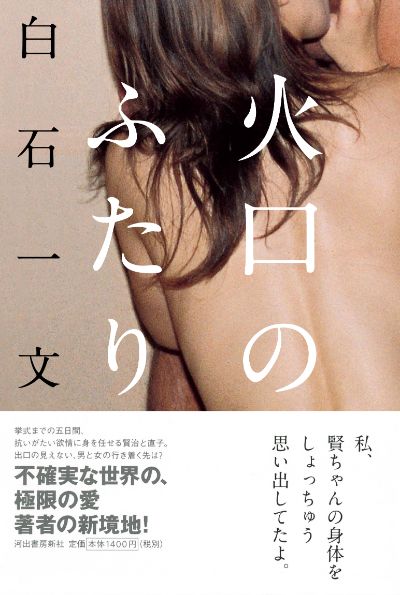

単行本 火口のふたり

- 単行本 46 / 232ページ

- ISBN:978-4-309-02142-3 / Cコード:0093

- 発売日:2012.11.12

- 定価:1,540円(本体1,400円)

- ×品切・重版未定

内容紹介

「私、賢ちゃんの身体をしょっちゅう思い出してたよ」――純粋な、ひたすらの欲情に溺れるいとこ同士の賢治と直子。出口の見えない男と女の行きつく先は? 極限の愛と官能を描く著者新境地!

書評『火口のふたり』

田口ランディ

セスナを操縦する……という男の人とおつきあいをしたことがある。ずいぶんと昔のことだ。散歩しようと言って調布の飛行場に連れて行かれ、小さな飛行機に乗って飛び立った。

「大島に行くか? それとも富士山に行くか?」と聞かれたので、もちろん富士山だと思った。

「よし、富士山を真上から見せてやろう。ただ、あそこは気流が激しいから墜落したらそのまま天国だぞ」

冬の晴天で空が真っ白に発光していた。調布から富士山までは瞬間移動したみたいに近くてびっくりした。飛ぶってすごいことだと思った。なぜ自分が飛んでいるのか不思議だった。こんな単純な乗り物で、空に浮いているなんて、夢みたいだった。

富士山がぐんぐん近づいてきて、火口の真上を旋回したとき、生まれて初めて富士山を真上から見下ろした。火口は雪にふちどられてとてもなめなめしていた……。雪女が白い唇をすぼめているみたいだった。

「なまめかしいね……」と私が言うと、男は笑った。

「なんだか卑猥だろう」

気流をかわしながら、さらに火口に近づいた。穴の中から赤い舌がべろんと出てくるような気がして、富士山はやっぱり女だったんだと思った。極まって声をあげている女の口……そんな感じなんだ。なだらかな稜線が女の喉で、樹海は陰部を隠す体毛だ……。

乱反射するミラーボールみたいな駿河湾へ向けてセスナは急降下し、それからどうしたんだっけ……、その後のことは覚えていない。

この物語の二人はいとこ同士で、血が繋がっているゆえ肌が溶け合うのか、からみあった蛇みたいにずっとセックスばかりしている。どうせなら、設定を兄妹にしてしまえばもっとエロいのに……と思ったけれど、日本では近親相姦はやはりタブーなんだろう。でも、日本神話に登場するイザナギとイザナミもたぶん「きょうだい」に違いない(と思う)。日本列島は近親相姦から生まれたのではないか。スサノオとアマテラスだって、ウケヒ(誓約)をしてお互いの玉と剣から子どもを産む。あれも婉曲なセックスの表現と言えないだろうか。

そう思って読めば、この『火口のふたり』という、現代的に描かれた物語が、実は神話のようなものなのだとわかる。

ところで、富士山はいつからフジサンと呼ばれるようになったのか。万葉集にはもう富士山が詠まれているけれど、その語源はやはりアイヌ語の「フチ」なのか。フチは年老いた女性の呼称で、それに火を表わす「アぺ」がつくと「アぺフチ」で火の神となる。神の意の「カムイ」をつけて「カムイフチ」と呼ばれることもある。

アイヌの火の神は、他の神々と人間との間を取り持つ大切な神で、願いを火にくべて燃やすことによって様々な神々に届くと考えられていた。だからアぺフチは人間(アイヌ)にとって、最も身近でしかも頼りになる神様だった。

富士山信仰のご神体はコノハナサクヤヒメ。この女神さまは、オオヤマツミの娘なのだが、第一子を身ごもった時に「ほんとうにオレの子か?」と男から疑われる。そこでウケヒをして、「ほんとうにあなたの子なら、無事に出産できるはず」と産屋に火を放ち、燃えさかる炎の中で出産するのである。古代、第一子は「血筋が違うかもしれぬ」という理由からか殺されることも多かったという。

結婚式をひかえた身で、かつての恋人とのセックスに耽る作中の女性、直子の結婚相手もまた「子どもはオレの子か?」と不安になる古代の男性と同じ立場だ。男は「誰の子かわからない」が、女は自分が産めば間違いなく自分の子なのである。母は強し……である。

およそ、男は女という深淵、フチ、火口の前で「オレは何者だ?」とあぜんと問うている考える棒であり、有事があればその命をごんごんと火にくべられて燃えつきる儚い薪である。任務に命をかけるのは産めない男であり、最近、話題になっている漫画「大奥」は、上さまが女という逆転の発想によって「男の儚さ」を浮き彫りにしている。

儚い男が女に生まれたら絶対に体験したいと思っているのは性的快感ではないか。女はどれくらい気持ちいいのか、男には決してわからない。女の愉悦は、生まれた時からすでに一生分の卵子をもっていて、それを毎月、生殖のために排卵し、血で洗い流している性(サガ)が業としてもっている快楽であって、即物的に精子を製造している男には背負えない宿業なのだと思う。

欲望の対象としての女に実は愉楽として消費されていることの歯がゆさを、力でどんなに払拭しようともがいても、男は使い切りの性なのだ。

なんとなく頼りなげで途方に暮れているこの主人公が憎めない。火口のフチ(淵・不知)に夢中で射精し続ける姿がせつない。天変地異の世にあって、欲望が純粋にセックスに向くのは摂理だが、それゆえロゴスを支配せんとする男は茫漠とせつないのではなかろうか。

今年は庭がどんぐりだらけになった。いったいどこからこんなにたくさん落ちてきたのか。もう十一月だというのに、真っ赤な足の巨大ムカデがつがいで家に上がってきた。命はせつない。すでに生殖を終えた身の女としては、どんぐりも、ムカデも、男も同じようにせつない。

書評『火口のふたり』

窪美澄(作家)

小説とは何か、と問われても、私ははっきりとした答えを持っていない。けれど、読んだあとに、「これが小説だ!」としか思えない作品は確かに存在する。そのなかでも、「この世に生まれた人間がいかに生きていくか」という根源的な問いに答えようとしている作品に対して、そのような感情を持つことが多いような気がする。

どんな小説があってもかまわないし、そのバリエーションは本来、本を読む人間の数くらい多種多様であるべきだ、と思っている。しかし、小説のひとつの役割として、「いかに生きるか」というテーマに答えつづけるべきなのではないか、という思いがある。とはいえ、今の日本で、そのテーマに取り組むことは、とてもしんどい。特に、東日本大震災、そして、原発事故が起こってからは。

白石一文氏は、常に「いかに生きるか」というテーマに満身創痍で取り組んできた作家だと思うが、先の震災、原発事故が起こってからは、その取り組み方、生み出す作品に、より凄みが加わっているような気がしてならない。

『火口のふたり』は、震災、原発事故から三年近く経ったところからスタートする。起業したものの、倒産の危機に瀕した男、賢治。従妹である直子の結婚式に出席するために、東京から、生まれ故郷である福岡に帰ってくる。家庭からも、社会からも拒絶された、どん詰まりの男。故郷は、地震、原発事故、そして、物語の後半で明らかになる新たなカタストロフィからも遠い場所にある。

直子の結婚相手である陸上自衛官の北野は、防衛大学を出た幹部候補生。国に仕え、その未来が約束された男。つまり、主人公の賢治とは、正反対の場所にいる。

血縁関係にありながら、肉欲に溺れ、その出来事が忘れられずにいる賢治と直子。シェルターのような、聖地のような故郷で、二人は再び結ばれる。その先には破滅しかない二人が、幾度となく繰り返す、食事とセックス。

「この五日間の俺たちは、いわばヤケクソだったのだ」という一文があるが、そう、まるでヤケクソなのだ。この二人の、食へのこだわり、性器が腫れ上がるほどのセックスは。けれど、世界の終わりを目の前にして、その行為の過剰さが、なぜだかほのかな明るさや逞しさをも感じさせるのだ。

二人が抱える、ある性的な嗜好。ラストシーン、彼女が喜んでやっていたと思っていたものが、彼の思い違いだったということに気づく。二人で生きる、と決めても、ほんの小さなことで彼らはすれ違い続けている。

刹那的な快楽に溺れ、火口に飛び込もうとしている二人。それは、今の日本を生きる私たちの姿でもある。

明日はもう来ないかもしれない。それがわかった上で、どう生きるのか。隠そう、忘れてしまおう、なかったことにしてしまおう、という出来事や記憶を、この小説は暴き出す。

休火山のように、クールに、フールに、無表情で通り過ぎてはいけないと叫ぶ。価値観をぐらぐらと揺さぶられ、読後には、煮えたぎった赤黒い溶岩が自分のどこかから勢いよく噴き出す思いがした。

(「文藝 2012年冬季号」 掲載)

著者紹介

こちらもおすすめ

この本の感想をおよせ下さい

本書をお読みになったご意見・ご感想などをお気軽にお寄せください。

投稿された内容は、弊社ホームページや新聞・雑誌広告などに掲載させていただくことがございます。