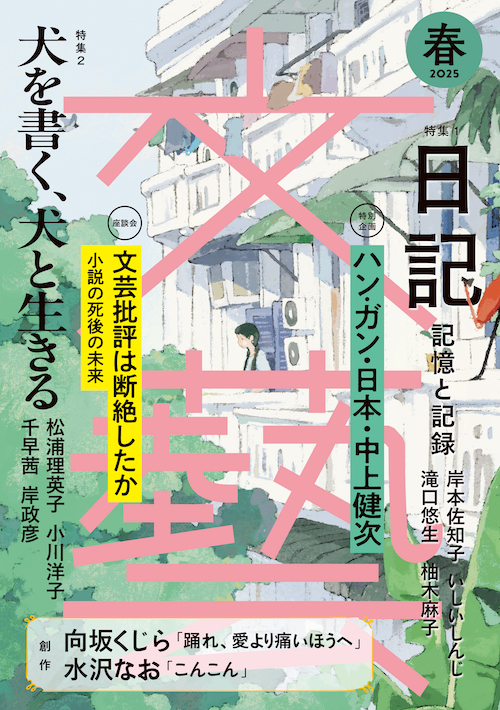

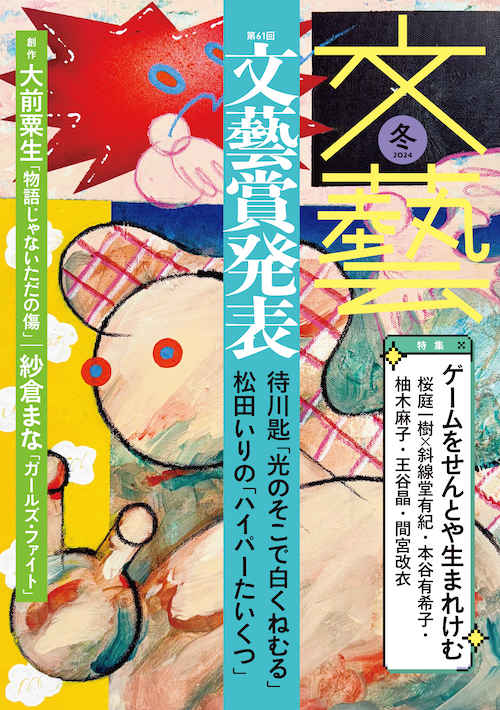

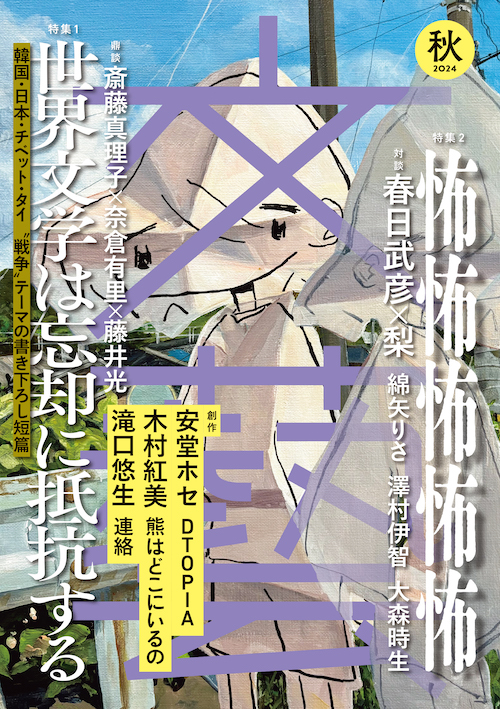

文藝

創刊1933年、文学の「いま」を伝える季刊文芸誌

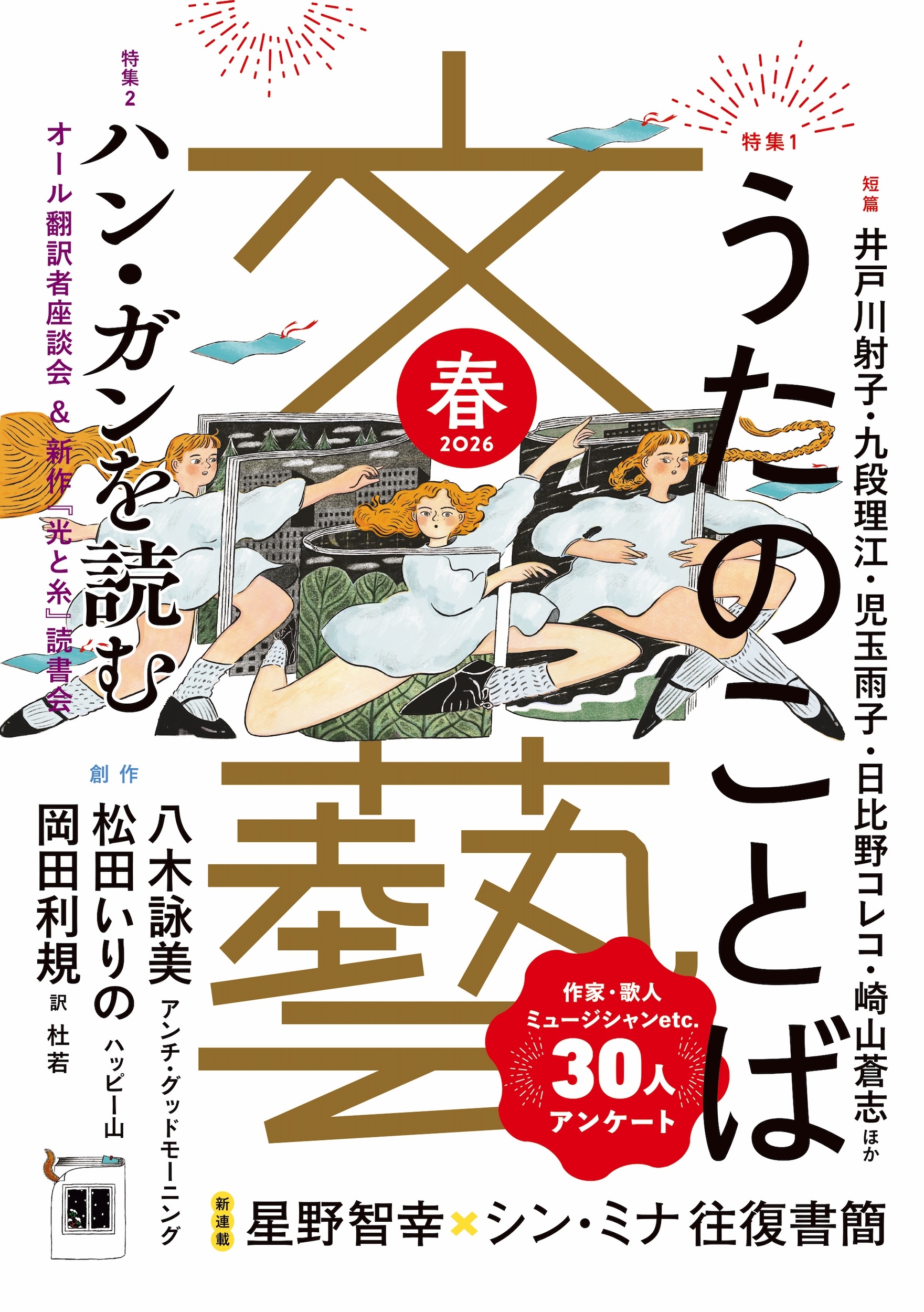

最新刊の内容

創作:八木詠美「アンチ・グッドモーニング」/松田いりの「ハッピー山」/特集1「うたのことば」九段理江、児玉雨子、崎山蒼志ら短篇、30人アンケート/特集2「ハン・ガンを読む」翻訳者座談会など

【創作】

八木詠美「アンチ・グッドモーニング」

松田いりの「ハッピー山」文藝賞受賞第一作

古典新訳・能 岡田利規 訳「杜若(かきつばた)」

【特集1 うたのことば】

◎短篇

九段理江「No Time to Die」

児玉雨子「神になるつもりがないなら帰って」

日比野コレコ「内海 among the sea」

崎山蒼志「きっかけ」

井戸川射子「肯(うべな)い」

芝夏子「でも、やっぱり、おめでとう」

◎対談

瀬戸夏子×青松輝「『短歌ブーム以後』を俯瞰する 私性・テクスチャー・SNSをめぐって」

◎「わたしたちを揺さぶる“うたのことば”」うたのことば30人アンケート

彩瀬まる、いしいしんじ、井戸川射子、大崎清夏、大田ステファニー歓人、大前粟生、川野芽生、暮田真名、小泉綾子、児玉雨子、小指、斉藤壮馬、最果タヒ、崎山蒼志、佐藤文香、芝夏子、鈴木絢音、TaiTan、つやちゃん、年森瑛、奈倉有里、バイク川崎バイク、ピノキオピー、日比野コレコ、藤田貴大、フロクロ、細倉真弓、マーサ・ナカムラ、ゆっきゅん、吉田靖直

◎エッセイ・論考

つやちゃん「K-POPアイドル、うたにならないことばたち」

寺尾紗穂「いくつもの声がささやく―労働歌をさがして」

向坂くじら「歌わないまま、しかし歌う ―歌と詩、それから、わたしの好きなポエトリーリーディングの話」

吉田靖直「うたとことば」

鳥居咲子・soulitude「Z世代アイコン、イ・ヨンジのラップに潜む私小説性」

宇川直宏「病の歌、傷の歌 ~声帯AI中原昌也のブルース」

【特集2 ハン・ガンを読む ―傷と庭を抱いて】

◎詩 ハン・ガン、斎藤真理子 訳「声(たち)」

◎座談会 ハン・ガン、オール翻訳者座談会

きむふな×井手俊作×斎藤真理子×古川綾子「〈ことばの杖〉をバトンする」

◎読書会 11 月21日、ハン・ガン作品をみんなで読む

中村佑子「ハン・ガンを読んだ日の記憶」

小川公代「緑の導火線としての文学」

金川晋吾「撮りながら読む、読みながら撮る」

年森瑛「ずっと情けない」

待川匙「一人読書会」

【新・短期集中連載】

往復書簡 星野智幸×シン・ミナ「地球から半歩」

【連載】

皆川博子「ジンタルス RED AMBER 風配図II」【最終回】

円城塔「ホモ・ネクロ」【第3回】

岸本佐知子「尻 on fire 日記」【第4回】

いとうせいこう「難民移民モノローグ」【モノローグ4】

岸政彦「犬は人生」【第4回】

柳美里「JR常磐線夜ノ森駅」【第8回】

町田康「ギケイキ」【第50回】

【季評】

水上文「たったひとり、私だけの部屋で 文学の場」2025年10月~11月

【書評】

中村文則『彼の左手は蛇』【評】山下紘加

絲山秋子『細長い場所』【評】豊永浩平

山崎ナオコーラ『陽ちゃんからのそよ風』【評】山田由梨

古谷田奈月『うた子と獅子男』【評】濱野ちひろ

紗倉まな『あの子のかわり』【評】あわいゆき

児玉雨子『目立った傷や汚れなし』【評】渡辺祐真

大崎清夏『いいことばかりは続かないとしても』【評】滝口悠生

佐佐木陸『ごみのはての』【評】向井康介

【連載】

山本貴光「文芸的事象クロニクル」2025年9月~11月

著者一覧

次号予告・編集後記

お得な定期購読

- お申し込み

- 年間定期購読およびバックナンバーのお申し込みはこちら。

http://fujisan.co.jp/pc/web-bungei - 定期購読申込用フリーダイヤル

- 年間定期購読はお電話でも承ります。

TEL 0120-223-223

※年中無休24時間営業

文藝賞原稿募集

- 応募要項

- 「文藝賞」原稿募集 (主催=河出書房新社)はこちら

河出書房新社が主催する「文藝賞」は、1962年の創設以来、新人の登竜門として、たえず文学シーンに新しい才能を送り出して参りました。応募規定をご覧のうえ、積極的にご投稿ください。既成の枠にとらわれない、衝撃的な作品を お待ちしております。

バックナンバー

文藝のあゆみ

「文藝」は昭和8年に改造社で創刊された雑誌(初代編集長は上林暁氏)ですが、昭和19年に軍部の圧力その他によって解散することになったために、以後現在まで河出書房から刊行されている文芸雑誌です。

河出書房での初代編集長は野田宇太郎氏(現詩人・文芸評論家)で、三島由紀夫氏が事実上、文壇にデビューした「エスガイの狩」が掲載されたのは昭和20年5・6月合併号でした。

その後、昭和22年、杉森久英氏(現作家)が編集長を引きつぎ、当時、有力な新人作家として台頭してきた、“第一次戦後派”といわれる作家たち、野間宏、椎名麟三、梅崎春生、埴谷雄高、中村眞一郎氏らの活躍の舞台となり、のちにロータス賞・谷崎潤一郎賞を受賞した野間氏の大作「青年の環」、中村氏の五部作の一つである「愛神と死神と」という両氏の代表作となった長編小説の連載が開始されたのもこの頃です。また同じく中村光夫氏の代表作となった「風俗小説論」「谷崎潤一郎論」がこの時期に掲載されたことも忘れられないことです。