単行本 B5変形 ● 184ページ

ISBN:978-4-309-22971-3 ● Cコード:0020

発売日:2025.09.04

定価2,970円(本体2,700円)

○在庫あり

-

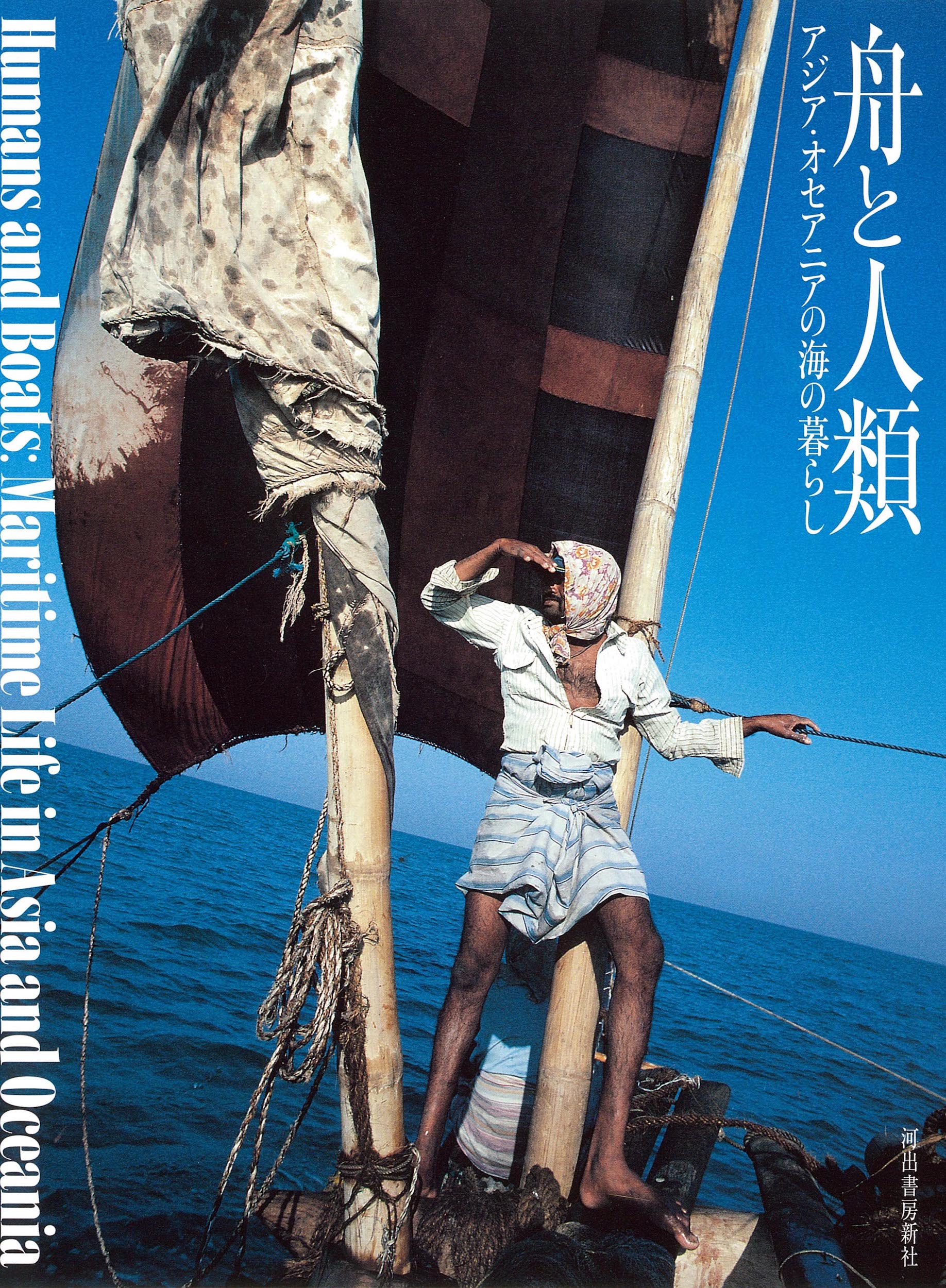

舟の出現はホモ・サピエンス以降のことだとされる。国立民族学博物館が所蔵するアジア、オセアニアの多様な舟と、舟とともにある海の暮らしを人類史的視点から紹介する。

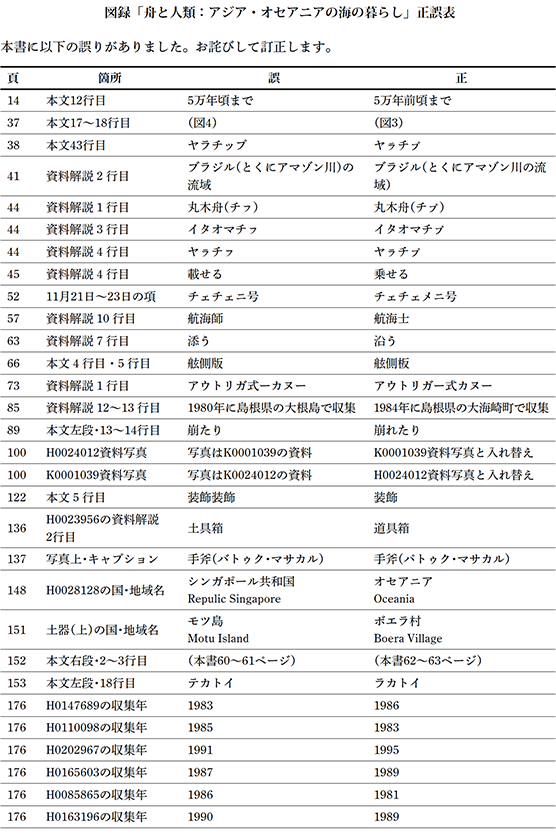

【お詫びと訂正】

-

ごあいさつ

はじめに

【第1部:舟と人類】

イントロダクション/舟資料の収集地マップ/人類史からみた舟の歴史

第1章:古代から受け継がれてきた舟たち

コラム:原初の多様な舟(後藤明)/コラム:3万年前の航海 徹底再現プロジェクト(海部陽介)

第2章:日本における古代の舟

コラム:日本古代の船とクラカヌー(宮原千波)

第3章:北方圏の舟

コラム:北アメリカ大陸極北地域の皮舟(岸上伸啓)

第4章:南洋圏の舟

チェチェメニ号航海日誌/コラム:秘話、チェチェメニ号の航海(門田修)/コラム:カヌーの贈り物(門馬一平)/コラム:家船での暮らしをのぞいてみよう!(大林龍矢)/コラム:サンゴ礁を生きる海サマ人の舟——家船レパを中心に(長津一史)

第5章:日本の舟とその世界

コラム:たらい舟——樽づくりと和船づくりの技の合体品(須藤健一)/コラム:サバニとタンク舟——技術史的観点から(板井英伸)

【第2部:アジア・オセアニアの海の暮らし】

イントロダクション

第6章:舟を造る・飾る

コラム:アオウミガメが育てるカヌー(宮澤京子)

第7章:模型にみる舟の多様な世界

コラム:ピニシ――船づくりのわざとその心(明星つきこ)

第8章:漕ぐ・踊る——多様な櫂たち

第9章:漁撈と舟——漁具にみる機能と造形美

コラム:熱帯の捕鯨民とプレダン船 小島曠太郎(江上幹幸)

第10章:交易と舟——島じまをまわる宝たち

樹皮布の人類史/コラム:南太平洋の交易ネットワーク(後藤明)

第11章:あの世とこの世をつなぐ舟

コラム:霊魂をのせ舟は時空を行き交う(門田修)

おわりに

参考文献

付録

著者

国立民族学博物館 (コクリツミンゾクガクハクブツカン)

略称「みんぱく」。文化人類学・民族学とその関連分野の大学共同利用機関として1974年に創設、1977年に大阪・千里の70年万博跡地に開館。

小野 林太郎 (オノ リンタロウ)

国立民族学博物館学術資源研究開発センター教授(海洋考古学・東南アジア・オセアニア研究)。

この本の感想をお寄せください

本書をお読みになったご意見・ご感想などをお気軽にお寄せください。

投稿された内容は、弊社ホームページや新聞・雑誌広告などに掲載させていただくことがございます。

※は必須項目です。恐縮ですが、必ずご記入をお願いいたします。

※こちらにお送り頂いたご質問やご要望などに関しましては、お返事することができません。

あしからず、ご了承ください。お問い合わせは、こちらへ