読者の声 最新一覧

ご投稿いただいた最新の読者の声をご紹介しています。

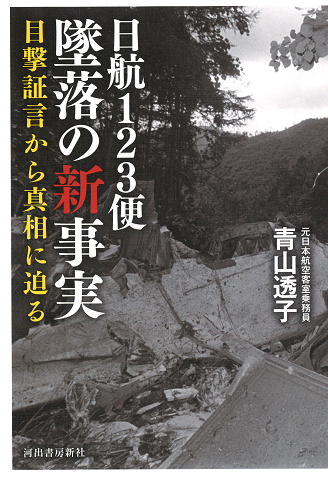

日航123便 墜落の新事実

青山 透子 著

★2017.08.28 一気に読みました。何度も読み返しています。専門的なことは専門家にお任せするとして、私は、青山透子さんの渾身の活動が『520名の生きた証』につながればいいな・・・と感じています。誰もが、いつかは天のみぞ知る寿命を迎えます。しかし、32年前の、あの夏の日に、恐怖の中で強制的に人生を終わらせられた520名の方々の無念さを思うと、今も事故調のオフィシャル的な発表が、どうも嘘くさく『それでいいのかな』と感じます。青山透子さんは、人生を賭けてこの本を出された、そしてご自身を育ててくださった先輩方への思いが著書から力強く伝わってきます。33周忌を期に、どうか、少しずつでも事実が明らかになることを祈るばかりです。

雨の自然誌

シンシア・バーネット 著 東郷 えりか 訳

★2017.08.24 雨をテーマにここまで書けるのか、という大作。

宇宙からの視点で、火星や金星にない雨を持つ地球をとらえる。

かと思えば、暴風雨、主役は嵐のはずなのに、被害は雨がもたらすという視点で見る。

洪水だ。

さらには恵みの雨。農作物に必須の雨。

それにともなう雨乞い、天気予報、、、

人類は雨をコントロールできない。

なくてはならず、しかし多すぎても困り、、

この夏の雨の降り方もどうしたものか、と思っていたら、

また急に暑くなり、、、

細かく読むには膨大すぎたが、凄い本だった。

銀河の通信所

長野 まゆみ 著

★2017.08.20 銀河の通信所というタイトルから、銀河鉄道を宮沢賢治をこの著者のファンとして想像せずにはいられない。

当然のように、あっさりと少年たちも登場してくれる。

小説という既存イメージから切り離された軽快で自由な形式はタルホの詩のようで。全体としては彼の(憧れの)“午後の授業”を受けている気分。

巻末の参考文献をいくつか棚から引っ張り出しては首っ引きにページを繰るのも楽しいし、歯抜けになった何回分かを想像するのも楽しいが、仮にそれが銀河の通信障害のせいだとしたならば、通信所の交信再開を切実に期待したい。

文藝モンスター

二宮 敦人 著

★2017.08.17 まず、読んでみての感想は『やられたっ!!!』っていう感じでした(笑)初めは、この本の題名をみてどんな内容なのかさっぱりわからなかったので読み進めると、登場人物のキャラが濃く、間に出てくるインタビューを読んでいて面白いとも思えましたし、自分にとっての本の見方も変わりました。殺人事件が出てくるところからこの本はまさかのミステリー?と思ったんですけど、205ページの雨漏の『辻褄は合いました』というところから全てひっくり返されましたね。まさか笹野眞子は編集長だとは思いませんでした!そして雨漏はいい男でした(笑)でも、最後まで読んで実はスッキリしてません(笑)この後、笹野はどうやって編集長だということを打ち明けたのかとか、その後の笹野と雨漏の関係も気になります(笑)二宮さんは意地悪だなと思いました(笑)これからも二宮さんの本を読み続けたいです。上手くまとめられなくてすみません。

汝を子に迎えん

松下 竜一 著

★2017.08.15 今まで読んだ本の中で一番重い内容。同じ位なのは「夜と霧」かなと思うが、また違う。囚われる前は幸せだった人もいるはず。ずっと深く考えて来なかった事を細かく見せられ、1日では消化できない。皆生まれた時は無垢な命、愛情があれば心は育つ。愛が受けられず劣悪な環境で育った者の犯した罪は本人に責任があるのだろうか。裁判の詳細を見ると難しい事は何も無い、心の欠落、愛情の飢え。心の問題で起こっている事なのだ。聖書の一説に自分も癒され、笠井夫妻の生き方に感動した。読書でこんなに泣いた経験は初めてだった。

ピアリス

萩尾 望都 著

★2017.08.15 萩尾望都SF原画展で『ピアリス』を知ってから小説を読みたいと思っていました。本が発売され著者も萩尾望都であり、しかも未完と2度びっくり‼末巻のインタビューで「子供は育つのが大変だなぁ」と言うのを読んで、萩尾望都の漫画には子供が生きるのは難しいというテーマが多いように感じた。残酷な体験をした子供の話しであっても、萩尾望都の漫画が好きな理由は、悲劇的に終わるのではなく、必ず救いがあり、憧れさえ感じる人間関係があるからなのかも知れません。

未完の『ピアリス』ですが、必ず救いのある結末を願い、是非、萩尾望都先生に続きを書いて(描いて)いただきたいです。

きょうの日は、さようなら

石田 香織 著

★2017.08.12 母ってなんだろう?

冒頭のキョウコの生みの母親が亡くなったあと、

彼女は様々な母に出会ってきた。

スミレさんにしかり、オカマのママたちもどこか母のような。

形は問わず、「母のような人」には出会えるのだろう。

生みの親よりも、スミレさんのことをよく回想するキョウコに、少し違和感を感じながらも、過ごす時間の貴重さと想い出の作り方とは何事かをを感じた。

また折々出てくる飴、ケーキ、などの食べ物も、思い出を重ねるには易しいのだと感じた。

今を生きるだけではなく、過去を重ねた上にある「いま」の捉え方に作者なりの記憶の重ね方を垣間見た。

時間を空けての再開は、無理やり記憶を続けて重ねているようで、その軋みに胸がキリキリと痛みました。

母、食べ物、思い出。そして、神戸と思われる街並み。

作者の視点で周りを見渡してみる。

そんな一冊です。

日航123便 墜落の新事実

青山 透子 著

★2017.08.11 衝撃の書。よくここまで調査された。憶測、推測を極力排し、証言、事実を組み立て、最後は驚く推測を読者にせまる。実は自分の友人もこの飛行機を見てる。話しているときに聞いた。ただ長いこと音信もなく、状況をききたくても確かめようがない。しかし世間に流布し、定説とされている圧力隔壁の修理ミスと金属疲労とによる破壊ではあり得ない。嘘で塗り固め隠蔽された重大事件。知らなかった自分は戦慄を禁じ得なかった。

どこかの国なら映画化されるだろうか?いや米軍、自衛隊が関わっていては無理だろうか。

日航123便 墜落の新事実

青山 透子 著

★2017.08.04 本屋で偶然目にして、「天空の星たちへ」の続編だと思い、購入しました。さらに掘り下げた内容で、一気に読了しました。筆者の勇気と矜持が伝わってきます。あの事故では、高校の同級生が亡くなりました。30歳の外科医でした。婚約者が伊丹空港に迎えに来ていたと聞いています。彼の無念を晴らすためにも、何とか真相が明らかになることを願っています。この事故をリアルタイムでは知らない世代にも是非とも読んでほしいと思います。

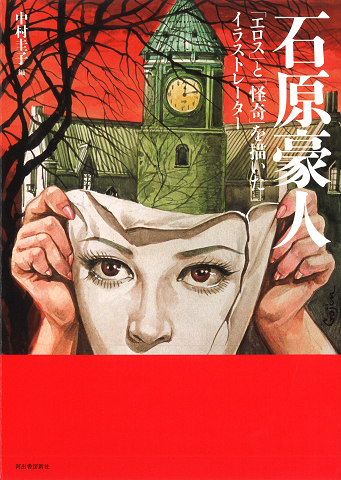

石原豪人

中村 圭子 編

★2017.07.24 新装版を購入しました。本書は石原豪人という巨人の概要をつかむための、まさに「入門書」。石原氏の真価は、林月光名義の「SMエロス」にあります。ぜひ次回は林月光氏をはじめとする昭和のSM雑誌の挿絵画家を特集した「SM小説挿絵画集」の刊行をお願いします。林月光氏では団鬼六とコンビを組んだ「花と蛇」「夕顔夫人」「無残花物語」「地獄花(続・夕顔夫人)」 「禁断の欲望」あたりの名品を希望します。

きせきの一本松

のはら あい 著

★2017.07.16 絵本を読んで感動しました。

親戚の子どもにも読み聞かせると

喜ばれました。

心にしみる絵本です。

子どもも大人も楽しめる感じですね

とても良かったです。

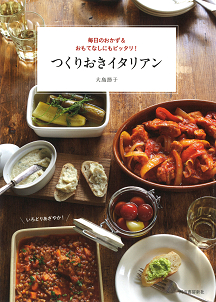

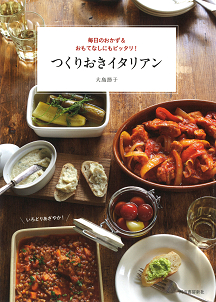

つくりおきイタリアン

大島 節子 著

★2017.07.15 美味しいイタリアンを、身近な材料で作れるのが嬉しいです。一つのレシピからいろいろアレンジ出来るのでとても助かります。

ワンパターンになりがちな我が家の食卓が彩り豊かになりました。

つくりおきイタリアン

大島 節子 著

★2017.07.13 つくりおきイタリアンと言う題通り、保存出来るイタリアンです。

普段の夕食や、お客様のおもてなしなど幅広く役立ちます。

また、アレンジ出来るので、その点も有難いです。無駄なく頂く事が出来ます。

次号を楽しみに待っていますので宜しくお願い致します。

石原豪人

中村 圭子 編

★2017.07.02 少年期に妖怪画を、青年期に官能画を体感した我ら世代は、石原豪人(林月光)氏に並々ならぬ思い入れがある。貴社をはじめ石原氏の作品を復刻してくださる出版社の方々におかれては感謝に堪えない。

次回は林月光名義の官能画の画集を出していただきたい。月光氏の描く女性は裸であっても卑猥にならず品がある。団鬼六作の「地獄花」「悦虐の浪漫」の挿絵は芸術と言える。

以上宜しくお願い申し上げる。

石原豪人

中村 圭子 編

★2017.06.12 石原豪人先生の増補新版、楽しみです。SM雑誌に林月光名義で描かれた作品の数々も、まとめて出版してほしいです。石原氏に限らず、春日章、前田寿安、桐丘裕詩、小妻容子といった、SM画を数多く手がけた現在は忘れられた名匠の作品も、今後らんぷの本で取り上げてください。

自生の夢

飛 浩隆 著

★2017.05.22 私だけが、感じた事かもしれないですが、短編の集まりだと思い読み進めていると、すべてが繋がりのある話のように感じました。

灰洋(うみ)は忌字禍が飲み込んだ世界の果ての姿で、忌字禍にとりこまれた世界を取り戻すためには、全ての物質が元々持っている振動が必要で、その手段として音が必要だったのかな、なんて考えたりしました。

読了後は、私自身の存在について考えてしまいました。

私が存在している客観的な根拠が分らない以上私ももしかしたら忌字禍の一部なのかもしれないですね。

ちょっぴりロマンチックでユーモラスな所も良いと思いました。

子どもの心の育てかた

佐々木 正美 著

★2017.05.16 本の中にあった「いい子だからかわいがるのではなく、かわいがるからいい子になるのです。」という言葉、本当にその通りです。 私には小学生の息子が二人おりますが、幼稚園に上がるまで自宅で育てました。子どもが一番甘えたい時期に、思う存分、抱っこやおんぶできたことは、今思うと幸せなことでした。もちろん一筋縄ではいかない子育てに、苦戦しましたが、頑張ってよかったと思っています。おかげで息子達は素直に育ち、何も心配することなく、今は、保育士として働いています。

うつくしい日々

蜷川 実花 著

★2017.05.15 先日、原美術館での蜷川美花さんの特別展を観たときに購入。花の美しさがとても印象的でした(被写体が医療機器や病院のものは正直しんどかったです。作品集としては必要なのですが)。

版元を見てさらに「いいなぁ」と感じました。

触れることの科学

デイヴィッド・J・リンデン 著 岩坂 彰 訳

★2017.05.10 表紙がなんだかなまめかしく、電車の中でむき出しで読むのがちと恥ずかしかったが、

内容もそれなりに際どかった。

本来脳科学者が書いた真面目な本。

人間はその状況によって感じ方が違う、というのがベースになっている。

同じ触り方をしても、知らない人が触るか、恋人が触るかで、感覚は全く変わる。

脳が準備をして初めて気持ちよくなったり、恐怖になったりする。

当然セックスはその最たるものなわけだ。

自分でするのと他人がするのも、脳が予想できるかそうでないかで、感覚が全く違う。

脳の研究が進んでいる気がする。

その割には世の中は進歩していないような。

これ、共有すればもっと楽な世の中になりそうだが。

昔の人は脳の研究など進んでいなくとも、知恵でうまいことすごしていたのかもね。

バレリーナ 踊り続ける理由

吉田 都 著

★2017.05.06 吉田 都さん こんにちは

新緑の季節になりました。

著書を読ませていただきありがとうございました。

最近フィギュアアイススケートでロシアのザギトア選手を見てから、バレエとは何なのか興味を持ちました。本屋さんに立ち寄ったらバレエ関係の本があったので購入しました。

重心の保ち方とか、身体の芯を意識するとか

とても勉強になりました。

ちなみに私は週一でリンクに通うフリーのアイススケーターです。

大変失礼いたしました。

take